|

|

[ Tassaft ] [ Cercle de Solidarité AZAR ] [ Sports ] [ Algérie ] [ Kabylie ] [ Photos&Nostalgie ] [ Taddart ] [ Carnet ] [ Histoire ] [ Divers ] [ Culture ] [ Evenements ]

|

|

|

|

Zouvga est située au cœur de la Kabylie ...Virée dans une minirépublique

21/02/2008 01:40

Reportage réalisé par : Nabila Belbachir et Mohamed Mouloudj

Une chape de brume recouvrait les alentours, en cette matinée de la Saint-Valentin. Le froid nous chatouillait. Une fraîcheur revigorante nous faisait oublier remue-ménage quotidien de la capitale continuellement étouffée par les sempiternelles files de voitures, les ronronnements des moteurs, la sécheresse des âmes souvent prises par le souci du pécule... Taqsavt, notre première halte. Le décor du barrage est féerique. Autour, les villages teints d’une éclatante verdure donnent un avant-goût d’une journée bien aérée. La Kabylie n’a rien perdu de sa beauté, de sa personnalité et de son existence… La cinquantaine de kilomètres qui séparent l’ex-Fort-National de Illilten, notre destination ne semble pas nous affecter. Ni les virages qui donnent des nausées, ni le chemin escarpé par endroits ne nous faisaient quoi que ce soit, devant les paysages extravagants qui nous entourent. Ces chemins nous rappellent, à tous, la citation kabyle qui disait : "Pour aller à Larvâa Nat Yiraten, quel que soit le chemin que tu prends, c'est un chemin qui monte". Les séquelles du Printemps noir de Kabylie demeurent vivaces dans ces lieux qui ont vu mourir ses meilleurs filles et fils. Les stèles érigées en leurs mémoires rappellent sans cesse le climat de terreur qui s’est installé durant presque deux années entre 2001 et 2003. A la sortie de Larvâa Nat Yiraten vers Michelet, Ichariden nous ouvre les bras. C’est un lieu de mémoire de toute la région, où se sont livrés des combats farouches entre l’armée coloniale menée par le général " Randon " et les résistants menés par l’héroïne Fadhma N’ Soumer en 1857.

Le décor apocalyptique de la guerre de Libération demeure presque le même. En effet, un barrage militaire fixe est dressé sur la même route. La recrudescence des attentats terroristes islamistes en Kabylie ces dernières années ont en décidé ainsi.

A Aïn El-Hammam, ex-Michelet, les montées s’amenuisent, le chauffeur fait appel à ses freins. Nous quittons les hauteurs de Michelet vers Iferhounène, commune limitrophe. En cours de route, les paysages pittoresques nous attirent de partout. "Ici on n’a rien mais on ne manque pas de beaucoup de choses", s’est laissé dire un jeune de la région.

Slalomant pendant une bonne demi-heure entre les virages qui mènent vers Illilten, voici une porte érigée à l’entrée de la commune comme signe de " limitation des territoires ". Une petite piste sur la gauche vous accueille, elle mène vers Zouvga, le village modèle de la région. Il est situé à quelque 70 kilomètres au sud-ouest de Tizi Ouzou. Il compte une population avoisinant les 1 200 âmes.

Arrivés au village, Lamara Gouadfel, nous a reçus d’un air chaleureux, avant de nous faire visiter les merveilleuses ruelles et maisonnettes kabyles mariées à une architecture modernisée. Parcourons la placette où se regroupent les hommes du village, celle-ci entourée d’un décor qui ne trompe pas l’œil et qui te laisse assoiffé de découvrir d’autre sites symboles de la richesse de cette région montagnarde. La preuve est là ! 81 martyrs se sont sacrifiés pour la liberté de ses enfants. Ces derniers, avec leur bravoure, ont su honorer la mémoire de leurs aïeux. Ils ont fait de la terre pour laquelle l’ancienne génération s’est sacrifiée un paradis pour les présentes et futures générations. Lamara est membre du comité et il est aussi vice-président d’APC. Un béret breton sur la tête, nous nous lançons, avec lui à la découverte d’autres coins de ce village hors normes. Première impression dans ces ruelles et sentiers, aucune immondice sur les chemins du village. Par ailleurs, les chemins sont faits de pavés. La pierre taillée recouvre tous les sentiers. A l’intérieur même, et aux moindres recoins, herbes séchés, ordures ménagères ou autres déchets n’ont pas le droit de cité. Sur ce point, notre " guide " nous informe qu’un agent est désigné par le village afin de ramasser tous les déchets ménagers et autres. Et gare ! À celui qui enfreindra la règle. "Une amende de 1000 DA pour celui qui jetterait des ordures même dans sa propriété", nous fera savoir notre interlocuteur. Ce village a reçu le premier prix "du village le plus propre" à l’échelle de la wilaya de Tizi Ouzou, (voir encadré). Sur ce point, Lamara nous informe que ce prix a été institué par feu Rabah Aissat, ex-président d’APW assassiné l’année passée. M. Aissat avait prévu ce concours afin d’encourager les villages de la wilaya à activer dans ce sens. "Aujourd’hui, il est parti mais son initiative restera pour l’éternité pour témoigner de sa grandeur", a ajouté notre guide.Les chemins que nous avons parcourus sont conçus de telle manière qu’ils débouchent tous sur la placette. Cette dernière est entourée par une mosquée, dont une partie a été construite en 1950 tandis que l’autre date de 1924. Ce lieu de culte nommé Ljemâ Bwegueni, tout comme Azrou n’Thor, est un autre lieu de rites et de pèlerinage, qui a une histoire particulière. Selon Lamara, alors que les villageois procédaient aux fouilles pour l’érection d’une mosquée, ils s’aperçurent que les travaux de leur chantier stagnaient tandis qu’ils avançaient sur un autre lieu. Le destin a fait que la mosquée soit bâtie dans ce lieu qui a vu l’armée française la bombarder de bombes qui n’atteignaient pas les habitants qui s’étaient réfugiés à l’intérieur. A ses côtés se trouve le cimetière où repose les dépouilles des enfants du village. Sur le bas-côté de la placette, une stèle orne le lieu. Elle représente un instrument traditionnel des sculpteurs sur bois. Un vieil homme tenait un ciseau à l’aide duquel il façonne toute sorte d’outils de cuisine traditionnelle. La technique se résume à pédaler sur une traverse en bois qui fait rouler le tronc d’arbre, dont des mains magique fabriquaient jadis des outils d’arts. Cette activité artisanale n’a pas encore disparue. A Zouvga, la sculpture sur bois se transmet de génération en génération, sauf qu’aujourd’hui, le moule traditionnel à disparu pour laisser place aux machines électriques.

Alimentation en eau potable, un projet de l’Etat…supporté par le village

A Illilten, les problèmes se rassemblent. C’est les communautés villageoises qui ont pris leur destin en mains pour subvenir à leurs besoins nécessaires en matière d’eau. Etant une région montagneuse, les sources ont été exploitées. L’acheminement de l’eau vers les villages a été assuré par les citoyens eux-mêmes. Avec le concours financier des émigrés, des millions de dinars ont été déboursés afin d’alimenter tous les villageois en eau potable. "L’eau a été conduite sur une distance de 6 kilomètres, soit de la montagne jusqu’au village", souligne Lamara. 200 maisons ont bénéficié de ce projet. En outre, les travaux ont été réalisés par un volontariat général des habitants pendant plus de trois mois. Le volontariat ou L’mecmal, synonyme de la tiwizi ancestrale demeure encore.

Par ailleurs, Lamara a tenu à remercier M. Abbas, directeur de l’Hydraulique de la wilaya de Tizi Ouzou pour "son aide précieuse au village". M. Lamara a ajouté que le village sera équipé d’un troisième château d’eau. Il a souligné qu’un agent s’occupe de cette tâche, qui consiste à réguler la distribution d’eau.

Des infrastructures nouvelles s’érigent au village

En outre, ce village, malgré son emplacement éloigné de la ville, possède une salle de soin, rattachée au secteur sanitaire de Ain El Hammam. L’histoire de cette salle renseigne sur le travail de rafistolage des pouvoirs publics. En fait, un centre sanitaire a été construit sur les hauteurs du village mais sans pour autant décidé de sa mise en service. Les malades chroniques du village ainsi que les vieillards sont dans l’obligation de se déplacer pour un simple contrôle de tension ou consultation. Si ce n’est l’engouement des villageois, les malades de Zouvga périront dans une indifférence totale des autorités.

S’ajoute à cela la crèche qui a permis aux chérubins du village une pré-scolarité déjà offerte aux enfants des villes. Financée par les citoyens du village, elle est équipée de tous les matériaux éducatifs des temps modernes. Allant des chaises, tables, tableau magnétique, téléviseur avec DVD pour la diffusion des dessins animés et enfin des jeux instructifs. La crèche est d’une propreté remarquable. Une femme de ménage payée par les villageois assure la salubrité des lieux.

"Elle reçoit pour le moment 17 enfants, âgés de trois à cinq ans", souligne Lamara.

Au sous-sol de la bâtisse abritant la crèche, l’association culturelle et celle sportive du village ont élu domicile. A quelques encablures de là, juste à proximité de la place du village, un grand immeuble abrite le siège du comité. "Il est financé par l’ambassade du Canada à hauteur d’un million de dinars tandis que le village assure le reste, notamment les émigrés", révèle Lamara.

La bâtisse non encore achevée, n’est pas seulement un endroit de réunion. Elle sert aussi d’amphithéâtre pour les cours de soutien aux classes d’examens. Dans la salle de réunion, un amas d’objets traditionnels entreposés dans la salle, rappellent sans cesse, la vie d’autrefois dans une maison kabyle et les outils qui formaient jadis, leurs ustensiles. Au sous-sol de la bâtisse, notre surprise fut grande, deux sources d’eau attirent notre attention. L’une d’elle est finement ciselée et ressemble étrangement à Azrou n’Thor.

Son eau, agréable au goût est d’une qualité supérieure. Elle jaillit d’une source intarissable. L’autre est une fontaine à l’architecture moderne. Cette fontaine fraîche en été et chaude en hiver étanchant la soif de tous les passants, s’appelle Tala Tqaâts.

Azrou n’Thor, le saint de la région

Il est célébré trois fois par an. Les trois premiers week-ends de chaque mois d’août, les citoyens d’Ait Adellah, de Takhlijt At Atsou ainsi que ceux de Zouvga organisent, chaque village séparément, la fête à plus de 1 200 mètres d’altitude. C’est un moment de villégiature et de confession pour les invités qui viennent des quatre coins de la Kabylie et même d’ailleurs.

La visite de courtoisie à Zouvga est inoubliable. Au delà de la journée distraite qu’on a vécu en compagnie des humbles citoyens de ce merveilleux village, la virée nous a permis de concevoir et comprendre, en même temps, la manière avec laquelle les hommes marient tradition et modernité, pour en sortir avec une mélange socioculturel des plus harmonieux. L’œuvre réalisée par les citoyens de Zouvga est admirable.

Elle sert d’exemple aux autres villages de la région lesquels tentent à leurs tours d’instaurer une nouvelle dynamique de prise en charge de la cité. Triste nous étions en quittant Zouvga, avec l’espoir d’y retourner un jour…. Mille mercis aux habitants de Zouvga qui nous et vous ont fait découvrir cette perle parmi d’autres en Kabylie.

Source : http://www.depechedekabylie.com/read.php?id=51986&ed=MTc0MA==

|

Commentaire de N.B. M.M. (21/02/2008 02:18) :

Le prix du village le plus propre est décerné à Zouvga

Le concours du village le plus propre a été institué par feu Rabah Aissat.

Cette année, il a été décerné à Zouvga. Tous les villages sont admis

d’avance au concours. Une commission de daïra et une autre de wilaya

procèdent, par élimination, à la désignation du lauréat.

Zouvga mérite bien ce titre.

La volonté des villageois et celle du comité ont grandement contribué à

instaurer cette culture. Un camion-poubelle d’une valeur de 9,5 millions

de dinars, une décharge à la sortie du village est aménagée à cet effet. Un

agent fait la collecte tous les matins. Les citoyens de leur côté déposent

leurs ordures ménagères dans les poubelles " vertes " disposées dans chaque

quartier, et à chaque coin de rue. Même les toilettes publiques du village

sont d’une propreté irréprochable. " Si on en est arrivé là, c’est grâce

à la volonté des citoyens ", résume Lamara, qui a tenu à rendre hommage à

ses concitoyens, notamment émigrés. Le lot du concours enveloppe de trois

millions de dinars offerte est au village par les autorités de wilaya.

http://www.depechedekabylie.com/read.php?id=51988&ed=MTc0MA==

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

Instantané de la guerre de libération .

21/01/2008 00:52

Je me souviens très bien de ce jour, vers les années 1960. Alors que nous campions tous ensemble, mes frères et mes cousins, au champ dit Tamazirt – sur le versant sud du village Iferhounène – à 150 m seulement face au camp du même nom.

Nous étions en train de garder l’unique chèvre qui restait de notre bétail, de notre fortune laissée par nos parents, happés par le colonisateur, lorsqu’une compagnie complète composée de soldats français d’origine européenne et de quelques harkis notoirement connus passait juste devant nous, en colonne, en direction de leur bivouac. Le hasard n’a pas pu éviter l’événement sempiternel de se produire à ce moment précis, cette chamaillerie qui mettait souvent aux prises, de façon presque cyclique tel un syndrome pathologique, mon cousin Yazid, 10 ans à peine et, son frère Messaoud, 8 ans.– la bataille faisait déjà rage entre les deux frères ennemis quand les premiers soldats venaient de franchir l’endroit où nous étions surpris par cette file indienne de roumis égrenée de harkis. Messaoud, mon cousin l’intrépide, le nerveux aux réactions épidermiques, a la mémoire prodigieuse – il avait tout de même et surtout une facilité déconcertante à retenir les noms des personnages célèbres ou de ceux de larrons que des événements ont rendus tels, à des occasions exceptionnelles.C’est ainsi qu’il pouvait retenir dans sa petite mémoire d’enfant indigène non seulement tous les noms des harkis de la région mais aussi et particulièrement des hauts gradés du FLN et de l’armée française de l’époque – nous étions déjà en 1960 – et notre enfant terrible n’avait que 8 ans – soit deux ans de moins que nous-mêmes. Des noms comme celui de De Gaulle, de Lacoste, ou encore Eisenhower (Américain) n’avaient aucun secret pour lui. Messali Hadj, Abane Ramdane ou autres, non seulement il les connaissait très bien mais il pouvait leur adjoindre les caractères saillants de leur personnalité, de leur physionomie. Ainsi, De Gaulle, pour lui, était très long et avait un nez qui était hors du commun. Il disait souvent pour ironiser à quelqu’un qui le contrariait qu’il avait le nez de De Gaulle. Ou bien encore les yeux de tel autre personnage. Mais celui dont il finit par adopter définitivement le nom pour en faire une idole, au point de ne jurer que par sa tête, était le redoutable Amirouche, connu sous le surnom deu Lion du Djurdjura – pour lui les héros ne meurent jamais, quelle que soit la puissance de leurs ennemis. Cet enfant intrépide, qui ne se souciait de rien, n’a pas raté l’occasion inespérée, à ce moment précis, à l’endroit même où la compagnie venait de passer devant nous à quelques mètres seulement, pour se mettre à gueuler en vidant sa colère incontenable sur son frère qui le taquinait, en ces termes, à très haute voix et de façon très distinctive : « Je jure sur la tête de Amirouche que je vais te tuer, oh Yazid de m… ! Je vais d’écrabouiller ton portait de Mohand ath M., harki ! Va, tu n’es pas mon frère, tu es plutôt le frère à Ouali Ath O. ! » Cette avalanche de mots, débités sans interruption à voix porteuse, n’a pas manqué d’attirer le regard de tous les soldats qui étaient à proximité du lieu où se déroulait la bagarre entre les deux ennemis et non moins frères de père et de mère. A cet instant précis – et comme à la parade, tels des joueurs de baby-foot guidés par le même mouvement – tous les regards se tournèrent brusquement vers l’endroit d’où fusait ce terrible nom de Amirouche, d’une voix aigue et vibrante en même temps. Une sorte de réflexe conditionné avait saisi subitement la file de soldats qui s’étaient retournés comme s’ils s’apprêtaient à découvrir soudain ce redoutable guerrier en face d’eux, surgir de derrière un arbre, ou à travers un mur de ces mechtas alignées face au camp. J’avais deviné que tous les soldats F.S.E et F.S.N.A, tous grades confondus ou simples hommes de troupe, connaissaient parfaitement le terrifiant nom de Amirouche. Enfant indigène de surcroît inculte que j’étais à cet âge car, privé de tout, j’avais vite compris l’ampleur du combat que livrait ce redoutable guerrier à une puissance pourtant surarmée. J’ai surtout compris que la suprématie, dans un conflit armée, ne résidait pas seulement dans la puissance de feu mais qu’aussi dépendait de l’audace et de l’intelligence des chefs militaires. En un mot, de la stratégie dans la manière de livrer bataille à son ennemi. C’est cela la guérilla. L’onde de choc qui s’était répandue au sein de cette compagnie était telle que, nous, enfants insouciants, étions d’un coup saisis de perplexité – une atmosphère de méfiance, inexplicable, contagieuse s’était soudainement répandue autour de nous, suivie d’un silence effrayant tant du côté de tous ces éléments de l’armée d’occupation que du côté de ces enfants indigènes que nous étions – tous âgés entre 7 et 10 ans. Nous avions tous compris à ce moment-là, soldats français et enfants de fellaghas que nous étions, qu’un monde séparait nos deux cultures, et surtout nos deux philosophies, nos deux religions. Ils sont les envahisseurs, nous sommes les autochtones, les propriétaires des lieux. Ils sont là pour nous asservir, nous exploiter, nous voler, nous martyriser. La terreur du colonel était le remède au système inique, violent, criminel, qui s’installait progressivement dans notre pays. Cela fait 4 ans déjà que le camp d’Iferhounène a été installé chez nous, la situation allait pour nous de mal en pis : frères et pères tués, oncles emprisonnés, biens saccagés, il ne subsistait pour nous que les chamailleries de frères et sœurs livrés à eux-mêmes et sans ce précieux intermédiaire conciliateur, nos pères. Il ne restait pour nous que la guerre, sans autre issue que la mort. Mon père avant de mourir nous a légué cette phrase lapidaire : « Maintenant que Amirouche est mort, qu’il ne subsiste aucun d’entre nous ! Mourrons tous, car c’est l’unique alternative qui nous est laissée. Le colonialisme vit au détriment du colonisé. Il l’avilisse, il le martyrise, il l’appauvrit, en un mot le détruit progressivement. » Nous, enfants indigènes et aussi enfants de fellagas, étions prédestinés à une autre vie, pas celle de pacifiés, assimilés aux Européens. Nous sommes mis dans un état de rébellion pathologique par les conditions de dénuement total qui nous sont imposées par l’envahisseur. L’école française que nous avions commencé à fréquenter n’a fait que réveiller en nous les braises d’un feu mal éteint : la haine de celui qui nous a privé de tout : d’abord de l’affection de nos pères, ensuite des moyens de survie. Nos biens ont été lapidés et nos maisons confisquées. La puissance coloniale aura réussi à reproduire en nous, enfants innocents, ce que, eux, appellent par confusion délibérée, préméditée, des futurs terroristes que par conséquent, il faudra, tôt ou tard, penser à éliminer. Des rebelles à vouer à la corvée de bois. La corvée de bois ! Quelle subtilité barbare ! Comment l’esprit d’enfants d’indigènes insouciants peut-il admettre que l’on puisse montrer sa force, sa puissance devant un homme sans arme et, par-dessus tout, faire croire à l’humanité toute entière, à l’histoire de l’homme, que le condamné, victime d’une exécution préméditée, sans aucun jugement, qu’il a tenté de fuir. Pis encore, l’infortuné est tué avec cet espoir d’être libéré pour retourner à ces enfants chéris qui l’attendent pour continuer à vivre. Comment des dirigeants d’une puissance militaire, d’une nation qui a vu naître et grandir les droits de l’homme, puissent-ils admettre que de tels crimes aient lieu sous leur commandement ? Peut-être avaient-ils été les commanditaires ? Quelle grandeur pourrait-on reconnaître à ces stratèges politiques et militaires qui ont été formés dans les écoles de Victor Hugo, Ronsard, Montaigne, Voltaire et Pascal ? Mon Dieu, quelle sauvagerie est cette culture occidentale ?! Et ces soldats français, dont la plupart avaient moins de 30 ans, peut-être à peine 20 ans, malgré proches de nous, en tant qu’êtres humains pensants, n’avaient-ils pas d’autres alternatives que celle de nous réduire à néant. Ils étaient en fait conditionnés pour cette mission. Il ne faut pas leur en vouloir, car moi-même j’ai été jeune, et de surcroît orphelin et fils de fellagha, je ne suis pas un saint, et pourtant, je me souviens que mon seul péché était de dévaliser l’école primaire de ses plus jolis livres pour en arracher les images. Rien que cela. Je n’ai pas tué et préfère pour cela mourir que de mettre fin à la vie d’un être humain. Ces jeunes Français appelés sont, pour la plupart, comme moi, j’en suis sûr. Pour preuve, des soldats dont je n’ai retenu que le prénom ont pris notre partie. Guy, Marcel, Robert, Madame Boucher, femme d’un non moins lieutenant de la SAS étaient des soldats français FSE. Ils nous ont protégés et protégé nos mères et nos sœurs. Cette compassion des appelés français, enseignants, m’a évité de faire la confusion plus tard entre les crimes, les nazis et les soldats français et réussit à faire la part des choses. De ce côté-là, paradoxalement, tout en étant musulman entier, j’applique le commandement qui est pourtant adressé aux chrétiens : tu ne tueras point ! Ces soldats FSE prendront assurément conscience de leur erreur plus tard… quand le moment de la remise en cause inéluctable viendra. L’heure de vérité sonnera pour eux quand ils seront proches du tombeau et feront leurs adieux aux vivants ici bas. Mais que dire alors des harkis qui ont choisi, volontairement, ou sans se rendre compte, de se positionner contre leur propre peuple, leurs propres frères, pour défendre une cause perdue d’avance, une cause injuste, des intérêts d’une nation en proie aux difficultés socio-économiques. Et même les citoyens français, engagés temporairement, n’arrivaient pas à justifier vis-à-vis de leur conscience leur engagement, leur prise de position en faveur de l’Algérie française. Ils étaient et continueraient à mourir pour certains pour des idéaux, des enjeux qui ne les touchaient ni de loin ni de près. Ils servaient un système qui perpétuait la domination et la servitude des hommes favorisés et bien servis par le système non moins exploiteur, non moins injuste et non moins ingrat déjà à l’égard de ses propres membres qui s’efforcent en vain de croire, malgré eux, en l’honneur de la France dans cette affaire d’extermination d’autres hommes, d’asservissement d’autres femmes et d’enfants d’un pays soumis par la force et la tyrannie, le leur qui leur a volé leur jeunesse, pour un résultat inutile. Pis encore !déshonorant. Pour ces Français, harkis ou fellaghas, ce sont les mêmes doigts d’une seule main qu’il faut, à défaut d’exploiter, éliminer. Le colonialisme porte en lui les germes de sa propre négation. Amirouche était devenu un dieu dans l’esprit de ces enfants indigènes, orphelins, ou privés de l’affection de leurs pères croupissant dans les geôles depuis déjà plusieurs années. Ils seront les futurs fellaghas, si la guerre venait à perdurer. Le cas de 7 enfants alignés là devant cette puissante compagnie de chasseurs alpins, avec à leur tête un lieutenant foudre de guerre, livrés à eux-mêmes, se chamaillant pour briser la domination de leurs aînés, sous l’œil indifférent de ces chefs de guerre, roumis, mais ébranlés par cette culture terroriste qui classe l’enfant indigène kabyle déjà dans sa destinée de futur fellagha, l’opposant du coup à celui des harkis. C’est cela ce que la propagande coloniale appelle l’opposition ou le conflit fratricide. Les noms de harkis tels que Doumra, Ouali Ath O., Mohand T., Mohand Ath M. étaient déjà entrés dans le langage populaire, mais comme des surnoms chargés de tout leur poids péjoratif et il n’était pas surprenant de vous entendre, en ces temps de guerre, être surnommé par des noms authentiques mais usés comme simple sobriquet. Amirouche, même mort par contre comme, disait Conroux, continuait de faire peur. C’est le symbole de la justice forte, efficace et opposée à la force tyrannique du colonisateur.

L’auteur est retraité

Source : http://www.elwatan.com/spip.php?page=article&id_article=85094

Abdenour Si Hadj Mohand

|

Commentaire de sihadj.abdenour (25/02/2008 00:16) :

Guerre d’Algérie 1954-1962

Accrochage à Iril El Arvi

Iferhounéne

Eté 1961, toute la région d’iferhounéne était plongée dans le noir d’une

nuit fraîche sans étoile, ni clair obscur. À 150 mètres seulement du

village est posté depuis 1956 le camp des chasseurs alpins entouré de fils

barbelés et quadrillé aux quatre coins cardinaux par des blockhaus.

Régulièrement les soldats roumi, accompagnés de supplétifs autochtones,

venaient visiter le village non pas pour un Salem alikoum (1) plein de

courtoisie pour ces kabyles à l’hospitalité légendaire, mais bien pour

s'adonner aux fouilles et aux interrogatoires d’une population déjà

fortement ébranlée par les premières exécutions sommaires et les fréquentes

attaques nocturnes des éléments solidement armés du redoutable colonel

Amirouche.

(1) Salem alikoum : que le salut soit sur vous

Cette horde de fse et fsna, vient souvent la nuit arracher brutalement à

leur sommeil profond, ces montagnards innocents, primitifs j’allais dire

sans aucune connotation péjorative. La trouille, la faim, le froid règnent

déjà en maîtres absolus dans cette atmosphère de guerre, de mort.

Cette nuit, ils étaient nombreux, ces fsna envoyés en renfort à partir de

Palestro (2).Ces soldats français d’origine algérienne, on les appelait ici

chez nous, les Imnouchens (2).

(2) imnouchens : c’est le nom en kabyle donné aux supplétifs de la région

de Palestro ( Lakhdaria) qui sont dispatchés sur d’autres régions de

Kabylie

Ces imnouchenes, vont se fondre dans cette compagnie composée de plusieurs

sections de FSE, FSNA, et de harkis originaires des villages avoisinant.

Il y en aurait même de nos voisins, sans doute un peu trop jeunes pour se

manifester de façon agressive.

Cette nuit qui restera gravée dans la mémoire de tous ces indigènes kabyles

Sera témoin pour l’histoire de la Kabylie d’un violent accrochage entre

fellaghas et les éléments supplétifs fsna, ces imnouchens, encadrés par les

chasseurs du lieutenant HEIM.

A contrebas du village iril El Arbi (Ath ARVI en kabyle) à 1 km à peine à

vol d'oiseau et à moins de 3, en empruntant la piste carrossable et

sinueuse, un dur accrochage venait de se produire, opposant un groupe de

maquisards retranchés dans une grotte au lieu dit thilmanthine (3), aux

militaires français qui les avaient encerclés.

(3) thilmathine : champ situé à contrebas du village ATH ARVI, et

surplombant le village TIKILSA, sur le trajet de l’oued Tirourda.Ce nom de

camp, comme, il est courant chez les kabyles, est donné pour signifier les

prairies.

Cet accrochage va mobiliser des renforts militaires mais aussi des hommes

kabyles puisés dans la population civile. Le repère des fellagas cerné, mis

dans un état de siége, attendait des renforts et des munitions du camp

d’iferhounene. Il était à peine 6 heures ou 7 heures du soir.

Une section complète des chasseurs alpins, dans laquelle figurait le

redoutable harki du nom de Mohand T s’est déplacée au village vers 8

heures du soir pour réquisitionner, hommes et bêtes de somme, et mon frère

abdallâh, Houche Tahar, Si Hadj Mohand s, Belkadi A, Samer M feront partie

du lot. Ils seront sans doute utilisés comme instruments, moyens ou

Simplement comme chair à canon dans cette sale besogne : assurer

l’acheminement des caisses de munitions, et des rations alimentaires pour

ces embusqués dans la forêt au pied du piton sur lequel de loin, nous

apparaissait, perché au sommet, le village Iril El Arbi. (4)

(4) Iril El Arbi : nom donné par la France coloniale au village kabyle ATH

Arvi , situé entre les villages de Soumer et Iferhounéne.

Le chemin emprunté, accidenté, s’étirant sur un relief escarpé, avait été

bifurqué sciemment pour éviter tout accrochage ou embuscade qui seraient

provoqués par la présence d’éventuels groupes de fellaghas qui font légion

dans cette partie du territoire.

Le convoi doté de bêtes de sommes devait emprunter un itinéraire des plus

irréguliers, pour tromper sans aucun doute la vigilance des guetteurs

kabyles qui se sont montrés très efficaces dans leurs missions courageuses

et dangereuses.

Au départ du village, le harki notoirement connu en l’occurrence Mohand T.

commençait à proférer des menaces en direction de mon frère Abdallâh qui

devait avoir à cette époque à peine 17 ans.

Il avertit d’emblée les autres supplétifs et harkis en le désignant tout

de go, qu’il ne fallait , en aucun cas faire confiance à un frère doublé de

fils de fellagha, à ce jeune à la tête dure et dont les prédispositions à

devenir terroriste ne trompent personne. Son frère, son père, son oncle et

ses neveux sont des maquisards de première heure, et tous sans exception

ont été abattus, pour le grand bonheur de la France coloniale certes mais

non pour ce harki qui se bat pour une cause perdue d’avance au mieux, au

pire pour un idéal qui n’en est pas un.

On s’avisa, bien sur , vite de l’isoler du reste du groupe de civils

kabyles réquisitionnés pour cette opération - le harki Mohand Précisait de

plus en plus sa menace de tuer mon frère dans le cas ou il ne coopérerait

pas.

Il s’adressa à lui en ces termes, pour, d’abord le terroriser :

- « Avec la volonté de Dieu, ce sera aujourd’hui ton dernier jour. tu ne

reviendras pas vivant de cette opération. je te le promets »

La réponse de mon frère ne s'était pas faite attendre et , le moins

que l’on puisse dire est qu’elle était chargée de toute la rage et du

dégoût que l’on doit à cet ennemi , le colonialisme français ,qui l’avait

déjà privé de tous les soutiens dont il pouvait avoir besoin dans pareilles

situations de guerre : son frère Chérif tué en 1957 au village Mahmoud ,

son père Hanafi , froidement assassiné , sa tante Zineb , tuée dans une

embuscade ,à Ait Ouatas lors de l’opération jumelle, son oncle Mohand

Ouamar tué dans un accrochage non loin de Bouessaoud , à la même époque ,

son neveu Mbarek également tué dans une embuscade non loin de ichariden en

1960.

Sa voix se fit alors défiante, entrecoupée de sanglots, il perdit à ce

moment, toutes ses inhibitions devant cet ennemi ignorant le bon sens et

la logique des choses. Il cracha alors son dégoût dans un ultime courage

d’un jeune homme dont on s’attelait à briser la personnalité, la virilité,

l’existence même en tant qu’homme. Son équilibre psychologique risquait

alors de prendre un coup, et il ne pourrait s’en remettre de cette épreuve

qui était faite pour le marquer à jamais, s’il s’en sortait vivant. C’est

le traumatisme irréversible, ce que les stratèges coloniaux font passer

dans leur opinion publique en usant de termes cyniques, effrontés et

éhontés : les dégâts collatéraux.

Il était dans un état second , et il avait un instant perdu tous ses freins

psychologiques,et dans une sorte de prière adressée à Dieu ,pour une

dernière fois , s’adressant au harki qu’il arrosa copieusement de paroles

assassines ,mais néanmoins venues du fonds du cœur :

- « Si Dieu le veut bien, tu périras avant moi ! Oh Mohand T. Je suis

très confiant en Dieu, et quelque chose me dit que tu seras mort avant moi.

Donc je survivrai bien longtemps à toi. Tu auras tout le temps de le

vérifier ». En effet, la suite des événements, et l’avènement de

l’indépendance nous confirmerons que cette prière sera non seulement

entendue mais qu’elle sera exaucée dans des conditions horribles. Dieu n’a

t-il pas été clément envers les égarés ou bien a-t-il réservé au péché le

châtiment idoine ?

A cette réplique Mohand T réagis avec stratégie pour se venger de ces

offenses venant d’un fils de fellaghas, d’abord en encaissant le coup, et

ensuite en tentant d’exposer sa victime à la vindicte des harkis, fsna et

fse tous confondus. Les soldats présents, emportés par le manége de Mohand

T qui avait mis toute la force de ses arguments et son énergie pour attirer

la méfiance sur lui en le présentant comme un fils, également un frère,

ensuite un neveu de fellaghas. puisque toute la famille est considérée «

famille de fellagas ». En effet cela se justifiait amplement dans les

faits. Les arguments que ce harkis haineux avait déployés ne nécessitaient

pas trop d’efforts et valaient autant de preuves irréfutables, pour être

acceptés, avalés même sans difficulté par cette bande très encline à tuer

tout ce qui leur paraissait à leurs yeux, de prêt ou de loin, ressembler

aux fellaghas, dans ce bled qui, pourtant les a vus naître et souffrir et

grandir.

Il finit donc par faire admettre aux autres soldats que ce jeune Abdallâh

n’était autre qu’un indicateur des « fels » (5), et donc un futur fellagha

en puissance.

(5) Fels : diminutif de fellaghas : mot utilisé par les colonialistes pour

designer les maquisards algériens. les artisans de la colonisation usent

beaucoup de termes méprisants comme : fellouzes, les rebelles, les

terroristes.

On isola abdallâh des autres et on l’attacha à un des ânes qui ont servi à

transporter les munitions et les provisions alimentaires sur les lieux où

se déroulait le bouclage.

toute la nuit durant , tout ce monde attendait le lever du jour pour lancer

une offensive sur les éléments FLN , encerclés depuis déjà plus de

24heures, retranchés dans ce trou qui surplombe la position des militaires

de l’armée française., sans que ceux ci puissent les atteindre.. Un

véritable siège qui a duré jusqu’au matin.

Les 3 maquisards ne pouvaient alors s’échapper du trou dans lequel ils

s’étaient terrés. A ce moment, les éléments qui encerclaient la grotte se

mettent à attaquer nos 3 djounouds usant d’un feu nourri de toutes leurs

armes y compris le gaz asphyxiant.

« Les rebelles » acculés sans doute par la puissance de feu et bientôt la

raréfaction de l’air à l’intérieur de la grotte à cause de la fumée qui

avait envahi l’atmosphère. gênés dans leur respiration par les gaz,ils se

sont mis à tirer presque au hasard et subitement, nous voyons, l’un d’eux

surgir du trou de la grotte, donnant l’impression d’être éjecté, propulsé

par une catapulte. Il fut accueilli en l’air, par un feu nourri. Et

pendant qu’il culbutait dans l’espace, il tressautait à l’impact des balles

des armes qui continuaient à déverser sur lui un déluge de feu. Il continua

son vol plané sur une distance de plus de 100 mètres pour atterrir dans une

cuvette, une sorte de bassin rempli d’eau de rivière d’une profondeur de 1

mètre.

On pouvait alors très visiblement distinguer le corps de cet homme de

corpulence, Ouazzeddine, un natif de Taourirt BOUDHELES, un village non

loin de TIFILKOUT.

Mitraillette aux poings, il atterrit au sol la tête en bas et les pieds en

haut, au bord du bassin du roumi, en kabyle thamdha ouroumi (6) sa

mitraillette lui ayant échappé des mains ira se flanquer contre le talus,

quelques mètres plus haut que son corps terrassé par les balles assassines

qui ne cessèrent de lui transpercer le corps.

(6) Thamdha Ouroumi : traduit littéralement : la mare du Roumi, un espèce

de bassin naturel formé dans l’oued Tirourda. À cet endroit la profondeur

de l’eau pouvait atteindre pus d’un mètre.

A ce moment, Plus aucun tir, un silence macabre envahit l’atmosphère. On

obligea alors mon frère à descendre au fond de la rivière ou gisait le

corps inanimé du moudjahid.un homme robuste ,80 kg, beau, perdant son sang

dans le bassin débordant d’eau de rivière. Il devenait de plus en plus

clair,et sa peau prenait une couleur argentée, en même temps que son visage

s’illuminait,pour donner l’impression d’un enfant qui dormait d’un sommeil

tranquille, un bébé détendu , à qui ne maquait que le sourire pour rayonner

de toute son innocence et sa splendeur. Il venait de nous quitter, pour de

bon, et les multiples tentatives pour le remonter au niveau du groupe qui

juchait au-dessus de la tête de Abdellah, mon frère, ont été vaines tant

cet homme paraissait, à cause de l’effet de l’inertie, peser plus de 200

kg. d’une part , et le relief escarpé ; ne permettait même pas d’essayer de

crapahuter avec un poids de cette taille sur le dos, d’une autre part.

On commença alors à lapider mon frère du haut du talus, en se moquant de

lui.

Pendant qu’il essayait en vain de remonter ce corps qui, maintenant a perdu

tout son sang et, devenu très clair et brillait à la lumière du jour, on

dirait un poisson argenté qui scintille aux rayons du soleil, on ordonna à

mon frère de desserrer la ceinture du mort et de récupérer ses rangers.Ce

qu’il fit sans protester.

Pendant ce temps, les harkis continuaient de lapider, en bas, mon frère.

On lui demanda de reconnaître le fellagha.en vain. Mohand T s’improvisa

alors meneur de l’interrogatoire :

- « le connais tu ? » demanda t il à mon frère.

- « non ! » lui répondit il, sèchement.

Vers 10 heures trente, arriva alors sur les lieux, le lieutenant Boucher

en provenance du camp….

Il vint immédiatement aux informations.Un compte rendu rapide lui fut fait

par les harkis zélés. Et c’est à qui narrer les faits le plus promptement

au lieutenant. : 3 MORTS, dont 2 par asphyxié à l’intérieur de la grotte.

Tous fellaghas armés. deux seront vite identifiés par nos villageois sans

que les militaires n’aient obtenu de précision : Hormis celui dont nous

avions parlé plus haut , enl’occurrence Ouazzeddine , le deuxième , Ali

serait d’origine de Ait NZER , un village non loin de Ahdouche.Quant au

troisième personne ne pouvait donner une quelconque indication à son

sujet.Observant la situation lamentable dans laquelle se trouvait ce jeune

kabyle de 17 ans, mon frère en l’occurrence, Le lieutenant qui venait

d’arriver a vite compris qu’il pouvait être en danger de mort. , en voyant

l’acharnement des soldats fsna.il ordonna alors à tous les soldats de

cesser ce manège. Quelques Imnouchens continuaient cependant de lapider

donnant l’impression de se ficher royalement de leur supérieur.

Pris dans un accès de colère, le lieutenant menaça alors quiconque

continuerait de lui désobéir. il ordonna que l’on cessa toute agressions

contre mon frére.il prit alors l’initiative du commandement et demanda du

haut du talus, à Abdellah , pendant que ce dernier continuait à tenir

compagnie au cadavre du fellagha : « est ce que vous pouvez comprendre ce

que je peux vous dire ? ».MOHAND T s’empressa de traduire en kabyle les

paroles du lieutenant en assortissant ces paroles de menaces. « Il te

demande est-ce que tu vas répondre à ses questions en disant la vérité ?

»

Réponse de mon frère Abdellah en kabyle :

- « mon lieutenant, il veut me tuer ! »

Le lieutenant Boucher :

- « demande lui de choisir quelqu'un pour lui traduire ce que je dis

».on lui expliqua ce que venait de dire le lieutenant .Il s’empressa,

cependant de répondre toujours en langue kabyle :

- « expliquez à mon lieutenant que je ne peux accepter comme interprète

ni Mohand T ni Y.M, Ni BM, »

Le lieutenant :

- « alors qui veux tu prendre comme interprète pour te faire comprendre

? ».Et mon frère Abdellah de répondre :

- « je veux que ce soit Mohand Ouidir Ath M qui traduise ce que je dis au

lieutenant et qui m’explique ce que me réponds le lieutenant" »

Alors le lieutenant commença à poser ses questions

- « pouvez vous reconnaître le corps de ce fellagha mort qui est devant

vous ? »

Le supplétif MOhand Ouidir Ath M traduisit cette phrase non sans encourager

mon frère :

- « Écoute !il te demande si tu connais cette personne qui gît devant tes

pieds, vas y parle ! Ne soit pas effrayé. Tu n’as rien à craindre.

J’arrangerai la traduction. Il te suffit de remuer les lèvres, le reste je

m’en occupe »

En même temps qu’il traduisait Mohand Ouidir Ath M. encourageait mon

frère.Reprenant son courage à deux mains, mon frère finit par dégeler sa

situation et se mit à déverser toute sa rancune sur ce supplétif, qui lui

avait jusque là rendu la vie très dure, en l’occurrence Mohand T, puisque

l’occasion d’or venait de lui être offerte par ce harki et non moins

patriotique Mohand Ouidir ath M.

Pris dans cet élan sentimental, il finit par se hasarder dans une aventure

de discrédit du terrifiant Mohand T.

- « écoute Mohand Ouidir Ath M , je te demande de traduire intégralement

ce que je vais dire au lieutenant Boucher , que j’ai été frappé et menace

par Mohand T. dis lui qu’il a juré de me faire la peau, vas y traduit, je

t’en supplie Mohand Ouidir ! »

Sans attendre la traduction, le lieutenant avait saisi quelques mots qui

pouvaient suffire pour comprendre le danger qui guettait mon frère. Suite à

cela, il ordonna ferment à tous, en martelant ses mots :

- « je vous avertis cette fois, que s’il lui arrive quoique ce soit à ce

jeune, vous me le payerez très cher ».

Le lieutenant savait tout sur mon frère. Quand on est lieutenant de SAS,

inutile de se faire narrer que ce jeune Abdellah était bel et bien issu

d’une grande famille de fellaghas. Il savait que le qualificatif dont

l’affublait le Harki , le futur fellagha , disait il à qui veut

l’entendre, n’était qu’une psychose d’un individu qui se sentait rangé du

coté d’une cause qui n’était pas la sienne, et, qui plus est, cette cause

ne pouvait le servir dans l’avenir. Mohand T avait senti, ce jour que le

pouvoir ne lui appartenait pas et que ses méfait, sa capacité de nuisance

étaient, tout de même, limités par L’ordre colonial qui, lui, avait un

autre objectif, un autre dessein que de satisfaire l’esprit agressif et

belliqueux d’un kabyle faible d’esprit, ignorant ses origines et

n’envisageant aucune perspective claire d’avenir pour ses propres idées si

tant est qu’il en avait quelques unes.

L’histoire retiendra également que ce supplétif zélé ne profitera pas des

effets positifs de la France coloniale

Extrait du livre « Kabylie : la guerre vécue »

1954-1962

Du même auteur :

1. fils de fellagha

2. La guerre franco algérienne dans la poésie populaire kabyle

3. la guerre vécue par un chasseur alpin en kabylie

4. les troupes du colonel Amirouche

5. la Kabylie : la guerre vécue-1954-1962

www.publibook.com

sihadj.abdenour@hotmail.com |

|

Commentaire de sihadj.abdenour (29/02/2008 01:32) :

9

Préface

Un chasseur alpin raconte sa vie. Un fils de « fellagha »

raconte la sienne. Ce qu’elles ont de communs, ces deux

existences : le lieu du déroulement du drame, Iferhounéne,

un village kabyle posté depuis l’ère des quinqué gentii1 sur

un mamelon qui fait face à l’imposante chaîne du djurdjura.

En y installant leur camp dés 1956, les forces

d’occupation avaient visé un objectif stratégique, inspiré

de la nature même du relief escarpé et de la position dominante

du chef lieu de cette portion du territoire

algérien : Observer les mouvements des villages environnants

: Tifilkout, Ait arbi, Ait Hamou, Ait Mansour,

Barber, Taourirt Ali Ouanacer, Tikilsa. Quant à Haadouche

et les autres, même cachés, ils ne seront qu’à quelques

minutes de marche de là, à portée de canon.

Jadis panorama touristique pittoresque, le Djurdjura allait,

des années durant, offrir une image apocalyptique ou

se mêlent tous les malheurs d’un peuple marqué par son

histoire déjà trop agitée : batailles sanglantes, embuscades,

ratissage …torture, viols, exécutions sommaires.

Le chasseur et le fils de fellagha, ont passé ensemble

une partie de leur vie, face à face, chacun de son coté de la

barrière… Du barbelé qui sépare le village du camp militaire.

Sans se connaître, ils ont vécu les mêmes

événements historiques qu’ils ont ressentis chacun à sa

1 quinqué gentii. Terme romain, utilisé pour designer les 5 premières

tribus berbères installées au flan DJURDJURA, appelé par les romains,

Mons Ferratus ou montagne de fer, en raison de la résistance

farouche opposée à l’occupant.

10

manière, selon ses propres convictions. Différemment,

voire parfois même antagonistes, malgré le point commun

qui peut rapprocher les hommes dans certaines circonstances,

dans leur pensée, deux hommes épris de paix et de

justice.

Dans la première partie de cette oeuvre ; Le chasseur alpin,

nous livre les secrets de cette courte période de son

service militaire, passée à livrer bataille malgré lui, à un

ennemi invisible, au lieu disait-il, de séjourner en touriste

insouciant dans ce qu’en métropole, on appelait, fanfaronnerie

ironique « les vacances algériennes. »

Je ne dirai rien de sa vie privée, et ne porterai aucun

commentaire sur ses sentiments exprimés, dans ce livre

qui a le mérite de nous dire des choses authentiques, sans

détours, sur le drame vécu par le peuple algérien.

Si l’histoire est authentique, les noms des acteurs ont

été changés sciemment pour des raisons évidentes de respect

de la discrétion. Mais cela ne leur enlève en rien, la

reconnaissance du mérite ou la condamnation de l’opinion.

Nous laissons le soin sur cet angle, à l’Histoire pour en

juger.

A coté des faits véridiques endeuillants relatés par le

soldat, le narrateur a voulu mettre une place à l’amour, aux

sentiments positifs, à travers cette édile pour la Femme,

avec un grand F incarnée par YASMINA qui aurait pu

s’appeler Lila ou khelidja, ou encore Jacqueline, et résider

à Ait El Mansour, Taourirt ou encore Iferhounée, Tifilkout

ou Iril El Arbi ou tout simplement Lyon, Marseille, Nantes

dans un contexte de paix

Cette histoire est le fruit de la pure imagination délirante

du soldat français, pour rendre moins pénible, moins

cruelle, moins insupportable la vie, quand la mort est devenue

la rançon quotidienne pour tous, de quelque coté du

conflit où l’on peut se placer.

La deuxième partie de ce livre est consacrée aux récits

des faits de ces événements à la même période, vu d’un

11

oeil d’enfant innocent, qui n’avait que 4 ans et grandi dans

le fracas des armes jusqu’à l’age de 12 ans, pour finir seul,

privé de tous ses parents happés par la machine de guerre

infernale d’une puissance militaire. Ils sont 8 hommes de

la même famille, tous dans la force de l’age, en bonne

santé, bien éduqués, lettrés, à être tués par l’armée française,

entre 1958 et 1960, tous les armes à la main. Ils

étaient, ce que la propagande coloniale appelait « les Fellaghas

», et, que l’enfant de la guerre, fils de « fellagha »,

lui, a toujours pleurés, en secret, dans ses moments de plus

grande solitude. Pour lui, il ne subsiste aucun doute : ils

sont morts pour leur patrie, en martyrs de la révolution.

Cette oeuvre se veut un témoignage fort sur le sacrifice

du peuple algérien, le drame des hommes, des femmes et

des enfants colonisés, dominés, maltraités, torturés, assassinés.

Il est aussi une lueur d’espoir pour les générations montantes

de pays développés pour refuser, rejeter le fait

colonial et condamner la guerre.

Livre 1

Un soldat français m’a raconté…

Un épisode de la guerre d’Algérie

qui s’est déroulé dans mon village :

Iferhounéne (Kabylie 1958-1960)

Première partie

17

Insouciance

Août 1957, la date fatidique approchait, au mois de septembre

je serai convoqué pour effectuer mon service

militaire.

Ainsi une partie de ma vie s’achevait. Ma bicyclette

appuyée contre un arbre de la forêt de Senlis, j’étais allongé

sur un tapis de mousse et regardais le ciel bleu azur à

travers le feuillage d’un chêne centenaire. Mon enfance

me revenait en mémoire, toute ma tendre et heureuse jeunesse

passée dans ce quartier populaire de la Villette où se

côtoyaient Français, Italiens et Algériens sans grande harmonie

mais sans trop de problèmes. Les années de guerre

avaient eu raison des petites économies de mes parents,

consacrées en grande partie à l’achat de denrées payées au

prix fort, qui permirent à ma soeur et moi de nous alimenter

à peu près correctement.

Les instituteurs de l’école primaire de la rue de l’Ourcq

m’amenèrent jusqu’au certificat d’études que j’obtins facilement,

mais sans grand mérite, car j’apprenais facilement

et souvent mes leçons étaient retenues sur le chemin menant

à l’école.

J’avais passé avec succès l’examen d’entrée en sixième

du lycée Colbert, mais mon père, sachant qu’il ne pourrait

faire face à de longues et coûteuses études malgré les

bourses délivrées chichement, décida que j’apprendrais un

métier manuel. J’avais une préférence pour le métier

d’électricien, mais ma brave maman, gardienne d’immeu18

ble, (on disait concierge à l’époque, d’une façon moins

péjorative que maintenant) avait l’estime de "ses" locataires

et au cours d’une conversation avec une demoiselle de

l’immeuble, celle-ci lui fit part des avantages des métiers

des arts graphiques.

C’est ainsi qu’au mois de septembre 1951 la grande

famille des typographes comptait un apprenti de plus.

Merci chère maman de m’avoir fait épouser le plus beau

des métiers, hélas, obsolète aujourd’hui.

C’était le début de ma vie professionnelle, mais je ne

quittais pas pour autant l’enseignement général ; tous les

mercredis pendant quatre ans, je retrouvais les bancs et

ateliers de la prestigieuse École Estienne ; les professeurs

nous enseignaient avec autorité et compétence de solides

cours théoriques et pratiques sur les métiers de l’imprimerie.

Tous les soirs je rentrais chez moi vers 17h30 ; après

une rapide toilette, je rejoignais mes copains au café "La

Mandoline", c’était notre lieu de rencontre habituel ; le

petit groupe que nous formions était sans histoire ; tout le

monde nous connaissait, les quelques voyous du quartier

eux-mêmes nous saluaient, nous avions usé nos fonds de

culottes sur les mêmes bancs d’école ; pour eux, nous faisions

partie du paysage depuis toujours et ils nous

fichaient une paix royale. Nous avions de bons rapports

avec les Italiens et les Maghrébins qui malgré leur nombre

élevé se faisaient discrets.

Après avoir dégusté une ou deux boissons non alcoolisées

(le lait grenadine était très à la mode à cette époque),

nous "montions" nonchalamment jusqu’au métro "Crimée"

pour y retrouver d’autres copains et surtout nos

chères copines… J’étais très amoureux de Denise. Avec le

recul je pense qu’il s’agissait plutôt d’attirance physique ;

ce sentiment qu’inspire une jolie fille de dix-huit ans à un

sihadj.abdenour@hotmail.com |

| |

|

|

|

|

|

|

|

Yennayer !

12/01/2008 04:05

Yennayer ou le souverain des mois

Par Youcef Allioui

"Avertissement : je ne parlerai pas ici de « considérations extérieures que d’aucuns spécialistes ont développées ici et là à propos de yennayer en partant d’un certain dieu Janus ». Je ne parle ici que de simples choses et faits : « Yennayer de la mère kabyle » en révélant « le visage interne de Yennayer » (udem n Yennayer ) tel que les mères et les grand-mères kabyles se le représentaient et le fêtaient autrefois. Ce fut l’une des manifestations les plus importantes de la cité kabyle." Youcef Allioui

Yennayer est un mois composé qui signifie « premier mois » (yen/ayer). Le premier jour de yennayer correspond aussi aux « premières portes de l’année » (tiggura timenza useggwas), par opposition aux « portes de l’année de l’automne » (tiggura useggwas iweooiben). Yennayer le dit bien aux autres mois qu’il surprit en pleines médisances à son sujet : - « C’est moi qui ouvre les portes de l’année « (d nekk i-gpellin tiggura useggwas). Le dicton dit : « Le roi des mois, c’est yennayer » (agellid n wagguren d yennayer). « Un jour Yennayer surprit les autres mois en train de dire du mal de lui : « Janvier le bruyant poussiéreux, c’est depuis toujours qu’il est comme ça ! » (yennayer à bu-lêrka, ansi yekka ttebâit takka si zzman n jeddi-s akka !) Il leur rétorqua : « Si je la laisse tomber, la relève qui veut ! Si je la relève, la rabaisse qui veut ! » (ma sres$-as wa’b$a yrefd-ip ! ma refde$-p wa’b$a ysers-ip ! ».

On connaît le mythe de la vieille aux moult versions qui, voyant Yennayer s’en aller au bout de son trentième jour, osa le défier en lui disant qu’il était fort seulement en paroles ! « Oncle Yennayer, quelle insignifiance tu traînes derrière toi ! Tu es parti sans avoir rien accompli ! » (Gezggeî a Eemmi Yennayer ! Tôuêev ur texdimev kra !) Mal lui en prit à la vieille, Yennayer la tua elle et sa chèvre dans la journée qu’il avait empruntée à février (Fuôar). Dès qu’il entendit les moqueries de la vieille, il s’en alla voir Fuôar et lui dit : « Je t’en prie oncle Fuôar, prête-moi une seule journée qui restera dans les mémoires : je rendrai gorge à la vieille insolente ! » (Pxil-ek a Eemmi Fuôar, ôevl-iyi yiwen si wussan n nnbaô ; a d-rre$ ppaô di tem$art m-lemôaô !)

Depuis, la dernière journée de Yennayer s’appelle « l’emprunt » (ameôvil). La mythologie nous a également gratifié de « poèmes de yennayer » (isefra n yennayer) et de « chants de Yennayer » (ccna n Yennayer). C’est dire toute l’importance que ce mois de Yennayer revêt aux yeux des Kabyles.

Il est d’usage que nous commencions par le commencement, c’est-à-dire par la fête du « premier de yennayer » (amenzu n yennayer), du 12 au 14 janvier du calendrier grégorien selon les années. Selon les anciens, cette date pouvait varier d’un district à un autre de la Kabylie (Tamawaya), voire d’une région à une autre de la Berbérie (Tamazgha).

Cette fête est appelée la « fête de fin d’année » (tame*ôa n yixf useggwas). A l’origine, la fête durait 7 jours. La première journée était chômée. Quiconque enfreignait l’interdit risquait la stérilité. L’immolation du mouton ou du bélier était un sacrifice rituel offert la Terre - mère nourricière - pour obtenir d’elle une année agricole féconde, fertile, tranquille et prospère. Le dicton dit « Yennayer fait la bonne récolte » (Yennayer d ûûaba). Sentiment profond car, selon mon grand-père, l’année agricole - marquée par un calendrier rigoureux - possède un cycle biologique semblable à celui de l’Arbre, de l’Animal, de l’Oiseau et de l’Homme.

Yennayer était l’une des plus grandes fêtes berbères. Ce premier jour de l’an berbère correspond à ce qui est appelé dans le calendrier berbère solaire le « premier jour des froids blancs » (yiwen g-semmaven imellalen). Ce jour-là correspond également, à peu de choses près, à ce qui est permis d’appeler le « jour de la femme » ou, plus exactement, « le jour de l’Assemblée des femmes » (Ass n Wegraw n tlawin). Une journée bien lointaine où les femmes fêtaient les grands froids de janvier. Nous avons vu que la mythologie kabyle attribue bon nombre de défauts, voire de tares et de catastrophes à notre vieille grand-mère. On lui doit notamment l’immobilité et le mutisme des choses de ce monde. Mais, on lui doit donc aussi le courroux de Yennayer, dont nous sommes en train de parler et dont les femmes kabyles fêtent si bien encore la venue . Mais il est très rare que les petits enfants kabyles, qui ont connu leur grand-mère, trouvent celle-ci mauvaise et acariâtre. On ne peut pas dire d’une vieille femme kabyle qui, pendant les longues soirées d’hiver, captive par sa parole une nombreuse assistance qu’elle n’est pas écoutée ou « qu’elle n’est pas valorisée par sa sagesse », comme d’aucuns l’ont écrit ici et là. Le dicton est clair : « Une maison sans vieille est pareille à une figuerie sans caprifiguier, sans figuier mâle » (axxam mebla tam*aôt am urti mebla tadekkwaôt). Yennayer avait dit aux Anciens Kabyles : « De mon début jusqu’à ma fin, je vous ferai voir de toutes les couleurs, mais, comme vous êtes parmi les peuples premiers, je vous apporterai bonheur et bonnes récoltes ! » (seg-semmaven a l*ezla a-wen seôwu$ imeô$an ; d-acu kan, mi tellan seg’Mezwura, awen-d awi$ lahcaca, a-wen-d rnu$ l$ella !).

Selon ma grand-mère Ferroudja, ce fut une jeune fille sagace qui avait promis d’offrir à Yennayer des crêpes dès le matin de son premier jour et un bon souper pour le soir s’il se montrait plus conciliant avec les pauvres montagnards ! Yennayer lui répondit : « J’accepte avec une offrande choisie, les ustensiles pleins de nourritures, les crêpes et le couscous sans oublier la part de l’absent » (pmadi* s-usfel meqqwren, p-paççaôt l_leêwal, p-pe$ôifin d seksu, d umudd g_gwin inagen).

Depuis, on immole une bête comme offrande dont la viande garnit le couscous du souper de yennayer (imensi n yennayer). On prépare les crêpes (ti$rifin) et beaucoup d’autres gâteaux pour le petit déjeuner. Au retour de la fontaine, les femmes déposaient dans la cour de l’Assemblée les gâteaux qu’elles avaient préparés la veille et le matin. Quant au repas du midi, il est composé de gros couscous (berkukes) dont les graines se gonflent au contact du bouillon comme l’on voudrait que le grain enfoui dans la terre - semé - germe et procure une bonne récolte (ûûaba). Les ustensiles devaient être pleins de victuailles : rite d’abondance. Et comme l’exige Yennayer, on mettait un couvert pour chaque membre de la famille absent. On évite les produits épicés et amers et on prépare des mets sucrés comme les crêpes.

Juste avant le souper, le repas qu’ils n’avaient pas pris, était mis à la disposition des pauvres : un plat était porté à l’assemblée. On ira le reprendre tard dans la nuit. Les absents sont aussi souvent des absentes : les filles mariées auxquelles on met toujours de côté la part de viande, de gâteaux et de friandises qui leur reviennent. Tout le monde devait manger à satiété, y compris les vagabonds de passage qui étaient toujours traités avec beaucoup d’égard, mais surtout ce jour-là. Le soir, juste avant le souper, la mère donnait à ses enfants des graines de céréales qu’ils devaient tenir dans la main le temps d’une prière sur la genèse selon la mythologie kabyle : « Il y eut un jour dans l’univers, le Souverain Suprême transforma les ténèbres en lumière ; il sema les étoiles dans le ciel ; Il enleva tout ce qui était néfaste et lava la boue à grand eau !... » (Yella yiwen wass di ddunnit yekker Ugellid Ameqqwran ; îlam yerra-t p-pisrit, deg’genwan izreƒÕ itran ; yekkes kra yella dirit, alluv yurad s waman. Aluv yurad s waman a Bab Igenwan !...) Chacun doit veiller à soigner sa conduite : s’abstenir de prononcer des mots qui fâchent et d’avoir de mauvaises pensées qui offenseraient le Génie-Gardien de la maison. Chacun doit demander pardon à chacun. Comme la fête de Yennayer durait 7 jours, on attendait la journée où la neige « liait » la fédération kabyle (Tamawya) : quand les montagnes des At Wadda (Archs du Djudjura occidental) et des At Oufella (Archs du Djurdjura oriental, vallée de la Soummam, les montagnes des Portes, des Babors et du Guergour) étaient liées par la neige : on sacrifiait le mouton.

La fête de la rencontre des neiges ou le sacrifice de Yennayer

Dans la vallée de la Soummam avait lieu dans les mois de décembre et Yennayer la fête dite « de la rencontre des neiges » (tamyagert g_gwedfel). Quand la neige de l’Akfadou et du Djurdjura rencontre celle de l’Achtoub et de Takintoucht - montagnes des Babors non loin de Tizi Wouchène -, on sacrifie un mouton. Comme l’avait dit Yennayer, la neige est un signe annonciateur d’une très grande et bonne récolte (ûûaba d l*ella). Nous disons alors « elle l’a réunie » (tsemyagr-ip) : c’est-à-dire que la neige a réuni les deux côtés de la Kabylie « sous son burnous blanc ». Autrefois, pendant Yennayer, les Kabyles allumaient de grands feux de joie pour signifier leur bonheur les uns aux autres. La mère kabyle parcourait avec une lampe tous les coins de la maison pour souhaiter le bonheur à tous les membres de la famille y compris les oiseaux et les animaux domestiques . Il était d’usage qu’elle commence par les parents. Elle tendait la lampe dans la direction de chaque Etre en formulant des souhaits de joie : « Soyez heureux mon père et ma mère ! Soyez heureux mon mari ! Soyez heureux mes enfants ! Soyez heureux anges gardiens de la maison ! Soyez heureux bœufs ! etc. (Ferêewt a baba d yemma ! Ferê ay argaz-iw ! Ferêewt a yarraw-iw ! Ferêewt a y iƒÕessasen g-wexxam ! Ferêewt ay izgaren !) Les enfants se roulaient nus dans la neige pour devenir fort et ne pas craindre le froid ! Ils croquaient l’eau de la neige de Yennayer ! Ils faisaient des batailles rangées à coups de boules de neige. Les grands roulaient un amas de neige jusqu’à ce qu’il devienne aussi grand qu’un grand rocher ; alors ils en faisaientt souvent non pas un grand bonhomme de neige ; lequel, en kabyle, s’appelle « l’ânesse » (ta$yult). Ils installaient « l’ânesse » en bas des villages, sur le plateau réservé au jeu (agwni) avant de la décorer pour l’offrir aussi belle que possible à Yennayer.

Dans toutes les cours intérieures des maisons, les plus petits construisaient des bonhommes de neige à leur taille ((ta$yult tamecîuêt). Un jeu consistait aussi à fabriquer une presse à huile dans la neige. Il y avait des périodes où la neige tombait plusieurs jours de suite. Quand, le matin, les gens ouvraient leurs portes, ils tombaient souvent nez à nez avec un mur blanc de neige du sol au toit de la maison. La couche de neige atteignait parfois plusieurs mètres de hauteur. Les hommes du village devaient sortir et, armés de pelles, ils dégageaient les ruelles du village. C’était une entraide collective obligatoire qui consistait à chasser la neige. Elle porte le nom de « cassure de neige » (taruéi usalu ). Asalu est la couche de neige qui ne permet pas aux pieds d’atteindre la terre ferme. Dans une comptine fort ancienne, les enfants chantaient Yennayer qui provoquait Asalu :

Les portes de l’année sont ouvertes Nous les voyons de l’Akfadou Yennayer prend garde que les mottes de neige ne deviennent de l’eau Garde-les biens pour qu’elles s’amoncellent bien haut Nous, nous sommes en train de « casser l’asalu » !

Tiggura igenwan llint Nwala-tent seg’wkeffadu Yennayer êader ak fsint Eass fell-asen ad alint Nekwni nepôué asalu !

A chaque chute de neige, une fois les ruelles dégagées, les enfants parcouraient le village en chantant : « Dieu, donne des flocons de neige, nous mangerons et resterons à ne rien faire, nous donnerons de la paille aux boeufs ! » (A Öebbi fk-ed ameççim, a-neçç a-neqqim, a-nefk i yezgaren alim !). Comme la neige ne leur suffisait pas, ils allaient jusqu’à la rivière qui gelait. Là ils faisaient du « patin sur glace » et de l’escalade le long des conduits des moulins à eau pour cueillir les figurines qui se formaient dans la glace. Ce sont des jours qu’il est difficile d’oublier. Le Djurdjura et l’Akfadou ainsi que l’Achtoub et les autres montagnes kabyles (Tiggura, Ababur, Aguergour) revêtaient leur manteau blanc. Quand Les mères kabyles voulaient chauffer de l’eau, elles remplissaient de neige propre un ustensile avant de le mettre sur le feu.

Les anciens appelaient la neige « la salive du Maître des Cieux » (imetman n Bab Igenwan). Dans notre mythologie, le Souverain Suprême a créé la neige pour permettre au monde de se régénérer, d’avoir une longue vie. L’eau de la neige en s’infiltrant dans la terre « régénère les tissus, les os de celle-ci ». Le jour où il ne neigera plus, où il n’y aura plus de neige, la terre sèchera comme un vieillard. Ses os craqueront et elle mourra. Quand la neige tombe, c’est le Maître des Cieux qui souffle d’un air frais sur la terre ».

Enfin, le soir du souper, les femmes parlaient avec verve et émotion de leur journée. Toutes les portes restaient grandes ouvertes, car ce jour-là était aussi le jour du carnaval, appelé « le vieux sage au tesson » (am$ar uceqquf ). Les gens restaient dehors afin d’accueillir les enfants qui, masqués, parcouraient le village en chantant le premier jour de l’année.

Ô premier jour de l’année, ô portes des cieux ! La neige arrive à la taille, mais elle deviendra de l’eau Ô maison, ô Génie Gardien, nous nous souvenons de ce jour Les ventres sont pleins et les têtes sont joyeuses...

Ay ixf useggwas p-piggura igenwan Adfel ar wammas, ad yefsi d aman Ay axxam d u*essas, necfa f yiwen wass I*ebbav ôwan, iqqweôôay zhan...

Chaque maîtresse de maison leur remettait des oeufs et des gâteaux, en disant ou en chantant : La fin de l’année, c’est le premier jour de l’année Nous nous en souviendrons, nous mangerons de la viande Nous oublierons la farine de gland !

Ixf useggwas, d-amenzu useggwas A-necfu fell-as, a-neôwu aksum ; a-neppu amalas !

Les enfants parcouraient les ruelles du village, derrière l’un d’eux qui personnifiait ce personnage mythique qu’était « le vieux sage au tesson » qui avait juré fidélité à « mère Yennayer » (yemma Yennayer). L’on raconte que le sage appelé « celui qui dit la vérité » (admu t-tidep) habitait une cité où les femmes étaient brimées et où des manquements à la liberté étaient manifeste au vu et au su de l’Assemblée (Agraw). Comme ceux qui tenaient le pouvoir ne voulait pas revenir à un fonctionnement plus juste de leur Assemblée, « Celui qui dit la vérité » finit par leur dire : « Par le serment des gens qui n’ont pas peur de dire la vérité, que je ne resterai plus jamais dans la cité des dictateurs ! » (Aêeqq kra di-wansen, a taddart iwersusen, ur qqime$ ger-asen !) Il quitta sa cité et s’en alla habiter dans un refuge isolé. Il ne prit avec lui qu’un tesson plein de braises pour se chauffer... Depuis, les Kabyles lui rendent hommage à travers un carnaval qui porte son nom « le vieux au tesson » (am$ar uceqquf). A la tombée de la nuit, les enfants grimés et masqués parcouraient les ruelles de la cité. Les gens étaient tenus de laisser leurs portes ouvertes. Les gens devaient se tenir devant leur maison pour accueillir le groupe d’enfants qui devaient lâcher leur sentence-vérité (awal t-tidep) concernant chaque maison. Les mots étaient parfois très crus (c’est pour cela que les enfants étaient masqués : c’était la voix du vieux au tesson qui s’exprimait. Il s’agissait de rétablir la vérité pour laquelle le « vieux au tesson » - appelé aussi « la sentinelle de la vérité » (aweqqaf t-tidep), avait préféré vivre dans l’isolement et la solitude jusqu’à sa mort.

Exemple de sentence (izli) devant les gens où la maison dont la maîtresse était connue pour sa mauvaise conduite et son mauvais caractère.

Un enfant masqué s’avance et dit :

« Voici les paroles du sage au tesson : « Ô Waâli ! Ô Waâli ! Sache que ta femme est bien vilaine ! Elle n’a aucun charme, elle ne dit jamais la vérité ! Elle est avare et sèche comme un vieil oignon ! Elle tient des propos sur d’autres qui sont bien mieux qu’elle ! En vérité, il faut que tu saches qu’elle ressemble au cul du singe ! » ( A-ta wawal n wem$ar uceqquf :A dda Waâli ! A dda Waâli ! Tameîîut-ik d m-xenfuî ! Ur tesai sser, ur tessi tidep ! P-tamecêaêt teqqur am tebselt ! Thedder yal lehdur af widan i-pyifen ! Ma yella teb$iv tidep, tecba taqerqurt ibekki !) Pour se faire pardonner, la maîtresse de maison devait jouer le jeu et offrait des friandises et des oeufs ! Le maître de la maison leur donnait une pièce. Quand ils terminaient la tournée du village, ils se donnaient rendez-vous dans la cours de l’assemblée. Là, l’un d’eux qui occupait les fonctions de chef (amnay) - cela pouvait être un adulte qui faisait partie du carnaval -partageait entre eux le « butin » fait d’oeufs durs, de gâteaux, de friandises et... de quelques pièces d’argent.

Le rituel du carnaval obéissait aussi à une autre Vérité absolue, appelée « le dû de la vie » (azal n tudert) - qui est le principe du vieillissement qui frappe les Hommes et toutes les choses qui l’entourent et qui sont vivantes sur terre. Dès leur plus jeune âge, il faut que les enfants prennent conscience qu’eux aussi vieilliront. De ce fait découle deux règles. La première est expliquée par le dicton : « C’est la jeunesse qui travaille pour la vieillesse » (p-peméi i-gxeddmen af tem$weô). On apprend aux enfants à préparer leurs vieux jours en travaillant, sous peine de se voir réduits à quémander comme le font les vieux qui n’avaient pas assez amassé de biens pour protéger leurs vieux jours. La seconde est le corollaire de toute éducation kabyle : le respect des personnes âgées et ce quelle que soit leur condition : « qu’elles soient à leur printemps ou à leur hiver » (£as llan di tefsut, xas llan di tegrest).

On voit donc que Yennayer est une fête « déterministe » qui engage les enfants Kabyles et leurs parents à donner le meilleur d’eux-mêmes.

A la fin Yennayer, les enfants étaient envoyés par leur mère chanter par trois fois à l’oreille droite des boeufs de la maison en tapant dans une casserole : « Janvier s’en est allé ô boeuf ! » (Yennayer iffe$ ay azger !). Voici un extrait d’une chanson dédié à Yennayer par les femmes kabyles pour se concilier les bonnes grâces du « souverain des mois ».

LA CHANSON DE YENNAYER

Ô YENNAYER ! ô YENNAYER ! Tu es le maître des champs de blé Ô YENNAYER, ô YENNAYER ! C’est à cause de toi que nous nous bousculons !

Ô YENNAYER, ô YENNAYER ! Mon frère, laisse place à Février Ô YENNAYER, ô YENNAYER ! Ne sois pas dur avec les vieux.

Ô YENNAYER aux bonnes récoltes Tes eaux sont si froides Le pays de mes ancêtres A de tout temps aimé les braves.

Ô YENNAYER comme tu es beau Toi dont le nom est si réputé Les enfants et les femmes t’aiment La montagne te voit comme porteur de bonheur !

Ô YENNAYER ! Ô YENNAYER ! Tu es le meilleur des mois Ô YENNAYER ! Ô YENNAYER ! Sois clément et épargne les exilés.

Toi YENNAYER, paix et lumière Le pays s’appuie sur les traditions Celui qui cherche finit par trouver Là où il y va, Dieu s’y trouve aussi ! CCNA N YENNAYER A Yennayer ! a Yennayer ! Keççini d bab g-iger A Yennayer, a Yennayer Fell-ak i neôwa amdegger.

A Yennayer, a Yennayer Eoo amkan a gma i Fuôaô A Yennayer, a yennayer Taggwadev Öebbi g-gwem$aô

A Yennayer bu ssaba Aman-ik d-isemmaven Tamurt n jeddi d baba I-P ireffden d-irgazen

A Yennayer bu tecrurin A-win mi yezdi yissem Hemmlen-k warrac p-plawin Mi-k yes1a wedrar d ôôsem

A Yennayer, a Yennayer A lexyaô deg-gwagguren A Yennayer, a yennayer Ëader widak yunagen.

A Yennayer lehna tafat Tamurt tedda s tisula Wi nnudan f-kra yufa-t Anda yedda Öebbi yella !

Voici quelques paroles de ma mère à propos de Yennayer : “Sans Yennayer, le bonheur demeure incomplet, car c’est lui qui permet à toute l’année d’avoir son équilibre. Que peut une terre qui n’a pas de reserve d’eau : elle est appelée à souffrir de soif et de sècheresse avant de mourir et de voir mourir les siens”. L’eau c’est la vie. C’est pour cela que le Souverain Suprême a créé la première femme d’une perle de rosée. C’est pour ça que nos ancêtres disaient : “la rosée, c’est la sueur de Yennayer”.” (mebla yennayer, wlac lehcaca di ddunnit ; imi d neppa id yeppaken i wseggwas arkad-is. D-acu i-wi yezmer waka ma yella ur yesƒÕI lufeô d lxezna g-waman : ipeddu ar lmerta n ffad d-uêavum d-u$urar weqbel ad yemmet wad iwali amek pemmaten yidma-s. Aman p-pudert. Af-faya id-yejna Ugellid Ameqqwran tameîîut tamezwarut si tiqit n nnda. Af-faya iqqaren Imezwura nne$ : nnda p-pidi n Yennayer.)

Source : http://www.cbf.fr/article.php3?id_article=922

| |

|

|

|

|

|

|

|

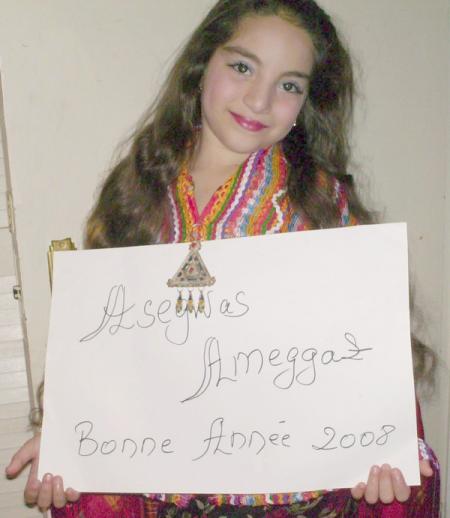

Meilleurs voeux!

09/01/2008 15:55

Photo : Tassadit O.H.

|

Commentaire de ayaliw (21/01/2008 14:17) :

tanamirt thamaqrant afayan akoul ithkhadmadh.j'ai visité ton blog il

est merveilleux je te souhaite une bonne continuation,ensemble tout est

possible cher frére.

http://aitaliouharzoune-bs.vip-blog.com

|

| |

|

|

|

|